Una strana meridiana a Gioia

5 Gennaio 2024 Autore: Francesco Giannini

Categorie: Storia, Territorio & Ambiente

Meridiana di via Monte Sannace

In passato il tempo, come erroneamente si affermava, era scandito esclusivamente dal movimento del Sole, che sorgeva il mattino da est e tramontava in direzione ovest.

In realtà già nel Seicento Galileo Galilei, a seguito delle sue osservazioni scientifiche, affermò che la Terra non era al centro dell’universo e che il Sole le ruotava intorno, ma che era la Terra a girare intorno al Sole. Proprio in conseguenza di questa scoperta scientifica, e cioè della rotazione della Terra intorno al Sole, derivava la certezza che era il suo moto intorno al luminoso astro celeste ad indicarci lo scorrere delle ore.

Con il passare dei secoli, prima dell’introduzione degli orologi meccanici, il susseguirsi delle ore durante i giorni soleggiati era segnalato da primordiali segnalatori o indicatori del tempo, le cosiddette meridiane, dette anche orologi solari. Esse erano già conosciute nel periodo del Neolitico, nell’antico Egitto e presso altre civiltà antiche, tra cui quella dei Greci e dei Romani.

Meridiana, dal latino meridies, significa mezzogiorno, in quanto segnava un momento importante nella giornata lavorativa, quello del mezzogiorno, tempo in cui si effettuava una breve sosta per ritemprare le forze e per rifocillarsi per poi riprendere con maggior lena il lavoro interrotto.

Gli orologi solari venivano tracciati sulle pareti esterne degli edifici, esposte a sud poiché erano visibili a distanza ed economici da realizzare. Il quadrante o era semplicemente dipinto sul muro oppure era ricavato su una lastra di pietra o di marmo. Lo gnomone, l’asse che proiettava la sua ombra sul quadrante era uno stilo di ferro o di ottone. Dalla base dello gnomone verso il bordo del quadrante venivano tracciate le linee corrispondenti alle ore. Gli angoli di queste linee erano calcolati con una formula ben precisa. Raramente capitava di realizzare delle meridiane orizzontali, quasi sempre poste all’interno di giardini di pertinenza di abitazioni nobiliari.

L’abitazione di Via Monte Sannace n. 22 con la meridiana posizionata sulla parte superiore della costruzione

A Gioia del Colle erano presenti almeno due meridiane, una sulla facciata dell’abitazione privata della famiglia Pavone, ubicata in via Dante Alighieri, attualmente di proprietà della famiglia Benagiano, e l’altra in Piazza XX Settembre, sulla facciata dell’abitazione della famiglia Marvulli. Di queste due meridiane sopravvive solo quella in Via Dante Alighieri poiché quella che era presente in Piazza XX Settembre è andata distrutta a causa dell’abbattimnto dell’edificio su cui era posizionata, per dar luogo ad una costruzione condominiale.

Entrambe le meridiane sono state costruite con criterio scientifico, in quanto sono state posizionate sulla facciata sud delle relative costruzioni e per questo motivo i raggi del Sole, durante il moto di rotazione terrestre, riescono a proiettare l’ombra dell’asta conficcata sulla base della meridiana e a segnalare l’ora di quel momento.

Quasi a supplire alla perdita della meridiana sita in Piazza XX Settembre, non molto distante da quell’abitazione, ai giorni nostri un’altra meridiana è stata apposta su un’abitazione privata in via Monte Sannace. Si tratta di una installazione molto strana, poichè inutilizzabile in quanto esposta a nord, dove il sole non batte mai e quindi non segna l’ora in ogni momento del giorno.

Probabilmente il proprietario dell’abitazione del n. 22 di Via Monte Sannace ha inteso inserire questo elemento architettonico allo scopo di abbellire la facciata della sua casa con una installazione che ricordasse ai moderni passanti un’antica tradizione nella misurazione del tempo.

© È consentito l’utilizzo del contenuto di questo articolo per soli fini non commerciali, citando la fonte ed il nome dell’autore.

Un battistero nella zona archeologica di Monte Sannace

10 Ottobre 2023 Autore: Francesco Giannini

Categorie: Storia, Territorio & Ambiente, Turismo

Il battistero rinvenuto nella campagna di scavi del 2023

Dopo i pregevoli ritrovamenti a seguito degli scavi effettuati nel mese di settembre del 2020 sull’acropoli di Monte Sannace, da parte della Scuola di specializzazione in Archeologia dell’Università degli Studi di Bari, altri importanti scoperte sono state effettuate nella campagna di scavi nel periodo 2022-2023.

Sul ciglio dell’acropoli, in direzione nord, già nel 1959 fu eseguito uno scavo che mise in luce un tratto della prima cinta muraria che cingeva la parte alta dell’insediamento. Solo a partire dal 2020, sempre ad opera della Scuola di specializzazione dell’Università di Bari, sono state portate avanti altre campagne di scavo, durante le quali sono venute alla luce diverse strutture murarie appartenenti a diverse unità abitative, con scheletri e qualche suppellettile.

Due scoperte significative riguardano una struttura in pietra, probabilmente un antico frantoio, uno spiazzo simile ad un’aia e una piccola stanza di forma trapezoidale, che presenta le pareti rivestite da più strati di intonaco impermeabilizzante e pavimento in piccoli laterizi e pietre legate da malta, in prima istanza definita come “stanza da bagno”, dotata di una ”vasca a sedile”.

Infatti l’ambiente, in posizione angolare, presentava una vaschetta di terracotta parzialmente incassata nel pavimento e cementata alle pareti, e un sistema di afflusso e deflusso delle acque, comunicante all’esterno attraverso una canaletta di tufo. Continua la Lettura

La masseria Gigante

2 Maggio 2023 Autore: Francesco Giannini

Categorie: Storia, Territorio & Ambiente

La masseria Gigante, vista dall’alto

Della famiglia Cassano abbiamo parlato in un altro articolo pubblicato su questo sito, visionabile cliccando sul seguente link: https://www.gioiadelcolle.info/gioia-del-colle-e-la-famiglia-cassano/.

Nel 1612 un ramo della famiglia Cassano si trasferisce a Gioia del Colle e si imparenta con la famiglia Gigante, originaria di Acquaviva delle Fonti, consolidando il proprio patrimonio agrario.

Dal 1812 al 1813 capo dell’Amminisrazione comunale di Gioia è Filippo Gigante.

La masseria Gigante è ubicata sulla via che porta ad Acquaviva a circa 5 Km. dall’abitato di Gioia.

Non siamo a conoscenza dell’anno di costruzione di questa masseria; l’incisione presente su una pietra che è murata nel corpo di fabbrica delle cantine edificate nel 1884 riporta la seguente iscrizione: V. G. G. F. A D 1753, probabilmente iniziali della famiglia Gigante che fece costruire la masseria in quella data. Nella seconda metà dell’Ottocento la costruzione fu restaurata e ampliata da Filippo Cassano, che ne era proprietario.

Particolare della scalinata della masseria Gigante

In epoca più vicina a noi la masseria è stata proprietà della signora Zoe Leomanni, coniugata Cassano. Alla sua morte la masseria e stata data in eredità ai figli della signora Milena Perniola, figlia dell’ultimo marito della signora Zoe. Gli eredi hanno provveduto al restauro dei tetti della masseria, che erano in gran parte fatiscenti, e tali lavori hanno consentito l’utilizzo dei terreni di pertinenza della masseria, con la costituzione di una azienda agricola, che prende il nome da Masseria Gigante, che conducono direttamente, per colture biologiche di grano e di vigneti.

Anche se la struttura presenta alcune feritoie sul coronamento, non rientra nel novero delle masserie fortificate.

La masseria, una delle più belle presenti nell’agro gioiese, sia dal punto di vista architettonico che per la volumetria che occupa, si sviluppa su tre livelli.

Secondo la tradizione delle grandi masserie il primo livello, quello a piano terra, era adibito in parte a ricovero di attrezzi e di bestiame e in parte ad abitazione del massaro e degli addetti alle attività agro-zootecniche.

Da ammirare è la facciata principale che presenta una elegante e imponente scalinata antistante l’edificio e un portale modanato. Continua la Lettura

‘Se saprai ricordarmi …’ di Leangela Svelto

20 Marzo 2023 Autore: Francesco Giannini

Categorie: Storia, Territorio & Ambiente

Copertina del libro della prof.ssa Leangela Svelto

Tra i tanti libri che parlano della propria famiglia e dei propri avi è da annoverare uno che assume una particolare rilevanza non solo dal punto di vista degli eventi storici che vi sono riportati e che vedono coinvolte diverse generazioni che si sono susseguite nel tempo, ma anche perché l’autrice ha cercato di salvare dall’oblio del tempo tradizioni legate alla vita contadina, modi di vivere, racconti, proverbi, aneddoti, personaggi, ricette, tutti strettamente legati al nostro territorio.

E tanto meritevole è il recupero di queste microstorie quando ci accorgiamo che la riscoperta di alcune tradizioni rientrano nei canoni di una società degna di tal nome, basata su genuini valori e sul reciproco rispetto tra individui, pur diversi tra loro per censo e per formazione culturale.

Una lezione (e tale non poteva essere, dato che l’autrice è una professoressa) che ai nostri giorni dovrebbe far riflettere le nuove generazioni, e non solo quelle, sulla costruzione di una società improntata sui veri valori, solidarietà, rispetto, pace, come si riscontra attraverso la narrazione dei personaggi e delle vicende riportate nel libro.

Il volume è stato dato alle stampe a fine dicembre 2020 dalla prof.ssa Leangela Svelto e ha come titolo “Se saprai ricordarmi …”, scelta che la stessa autrice in apertura del volume ricorda di aver preso da un pensiero di Isabel Allende: La morte non esiste, figlia. La gente muore solo quando viene dimenticata, mi spiegò mia madre poco prima di andarsene. Se saprai ricordarmi sarò sempre con te. Continua la Lettura

Le ‘grave’ a Gioia

11 Marzo 2023 Autore: Francesco Giannini

Categorie: Storia, Territorio & Ambiente

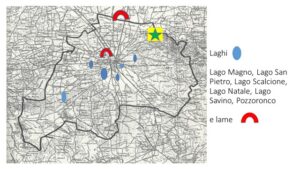

Pianta di Gioia a forma di pesce con l’indicazione di laghi e lame

Il territorio di Gioia, di forma irregolare, simile ad un pesce, quasi a ricordare che un tempo era ricoperta da acque marine, come si evince da fossili marini presenti nei sedimenti rocciosi, appartiene alla cosiddetta zona dell’Alta Murgia e presenta caratteri climatici e morfologici propri.

Dal punto di vista della struttura geologica il territorio appartiene al cretacico con formazioni calcaree per l’85%, tufacee per il 13% e sabbie gialle per il 2%.

La natura pianeggiante o collinare del nostro territorio, unitamente al fenomeno carsico determina la mancanza di corsi d’acqua superficiali. Questa mancanza è accentuata dalla presenza di numerosi voragini o inghiottitoi che nel gergo locale sono noti come ‘gravi’. Continua la Lettura

Il restauro della fontana di Piazza XX Settembre

5 Marzo 2023 Autore: Francesco Giannini

Categorie: Storia, Territorio & Ambiente

Locandina cerimonia restituzione alla Città della fontana di Piazza XX Settembre

Il giorno 5 marzo 2023 si è tenuta la cerimonia di restituzione alla città della fontana di Piazza XX Settembre, il cui recente restauro è stato curato dal Rotary Club Acquaviva delle Fonti-Gioia del Colle in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Gioia.

Il restauro è stato fortemente voluto sin dal 2021 dal dott. Dino Marazia, allora presidente del Circolo Unione di Gioia, allorquando in procinto di terminare il suo mandato presidenziale si accingeva ad assumere il ruolo di Presidente del suddetto Rotary Club. Questo suo desiderio non ha trovato realizzazione perchè prima di assumere il nuovo incarico è improvvisamente e prematuramente scomparso. I due Presidenti che si sono succeduti alla guida del Rotary, il dott. Vito Pappalepore ed il dott. Elia Masi hanno fatto propria la volontà del dott. Marazia, e, dopo lunghe pratiche burocratiche, hanno portato a compimento il restauro della fontana in Piazza XX Settembre.

A proposito della denominazione di tale Piazza occorre ricordare che fino alla proclamazione dell’Unità d’Italia il luogo era chiamato Largo Monte in onore dell’omonima nobile famiglia gioiese che abitava in quel Borgo, chiamato San Vito, che stavo sorgendo ad oriente di quello spiazzo. Continua la Lettura

Le chiese di San Nicola de Palearis, di San Pietro Novizio e S. Pietro de Sclavezzùlis

1 Marzo 2023 Autore: Francesco Giannini

Categorie: Storia, Territorio & Ambiente

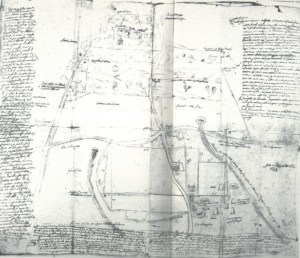

Pianta topografica del Canale di Gioia, detto di S. Nicolò delle Pagliare, disegnata dal compassatore della Regia Dogana Donatello Mei Porticella, anno 1604, Arch. Stor. Bari

Il tabulario Federico Pinto nell’Apprezzo della Terra di Gioia del 1611 afferma: E fuori di detta Terra su una pianura vi sono tre Chiese, e cappelle antiche posti in diverse parti della campagna, che hanno del guasto de numero de 300 e più … Tale affermazione è ripresa dall’abate Francesco Paolo Losapio nella Cornice riportata nel Quadro Istorico Poetico sulle vicende di Gioia in Bari detta anche Livia: che dovunque il guardo / rivolgi, altro non vedi che trofei / d’amor, di fè, di carità votive / are novelle, nuovi altari e chiese, / cappelloni, cappelle e sacri ospizi, / sì privati che pubblici oratorii, / e da per tutto, a tal che a ben trecento / ne novera non senza meraviglia, / e ne commenda la Città sì ricca, / estesa tanto, popolosa e adorna, / il tavolario Pinto, che poi dopo, /la piange grama, desolata e priva / d’abitanti non men che d’ornamenti …

Il numero 300 sembrerebbe una svista del redattore dell’Apprezzo, che avrebbe aggiunto uno zero in più, anche alla luce del fatto che nel 1611 a Gioia dovevano essere presenti 526 fuochi, pari a circa 2630 abitanti e che lo stesso Losapio afferma che qualche anno dopo Gioia aveva un numero limitato di abitanti.

Lo stesso abate Francesco Paolo Losapio, nel primo Canto del citato libro, afferma che nel secolo nono, a seguito della invasione del nostro territorio da parte dei Saraceni, Gioja si giacque a seconda volta e gli avanzi scampati a tanto danno / ne’ vicin boschi sen vanno … chi su Monte Sannace o in Frassinete, / chi di Pagliara…, Erano i primi due dagli abitanti / luoghi sagrati alla Divina Madre, / il terzo a San Nicola e a tutt’i Santi. Continua la Lettura

Il carbonaio

6 Gennaio 2023 Autore: Francesco Giannini

Categorie: Prodotti Locali, Storia, Territorio & Ambiente

La Befana con il carbone dolce

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la tradizione popolare vuole che la Befana porti doni ai bambini: giocattoli e dolciumi per quelli bravi e pezzi di carbone per quelli che durante l’anno appena trascorso si sono comportati da monelli. Si trattava di carbone vero, cioè quello ottenuto dalla combustione della legna, anche se ai giorni nostri è stato sostituito con carbone dolce, commestibile.

Gioia del Colle in passato faceva parte della Peucezia, un’ampia zona che si estendeva in gran parte della provincia di Bari e sconfinava anche in quelle di Taranto e di Matera. Era una terra ricca di boschi, come la confinante Lucania (da lucus, bosco), regione per eccellenza ricoperta di boschi.

Per gli usi domestici, come cucinare e riscaldare le abitazioni, si utilizzava la legna che i boscaioli tagliavano nei boschi. Anche per le attività artigianali, come costruire case, carri, attrezzi agricoli, utensili, e per l’utilizzo di suppellettili, come ogni specie di mobili, si faceva ricorso al legname.

Per avere continuamente a disposizione la legna per i vari utilizzi era buona prassi piantumare nuovi alberi in zone difficilmente coltivabili a cereali ed ortofrutta, cioè in terreni impervi o montuosi o con abbondante presenza di pietre.

Uno degli scopi principali del taglio dei boschi era anche quello di avere a disposizione maggiori estensioni di terreno da utilizzare per le pratiche agricole e per andare incontro al bisogno di ulteriori quantità di derrate alimentari e di cibo a causa dell’aumento demografico della popolazione.

Il taglio dei boschi e la potatura degli alberi, inoltre, fornivano la materia prima per ottenere il carbone.

Uno dei mestieri ormai scomparsi che un tempo dava lavoro ai nostri conterranei era quello del carbonaio.

Un quintale di carbone equivale, in termini di calorie, a circa dieci quintali di legna. Un viaggio di carbone con un mulo, che era in grado di trasportare anche due quintali di legna, equivaleva al trasporto di 20 quintali di legna, con grande risparmio di tempo e di sforzo. Fu questo uno dei motivi che portò alla produzione del carbone.

Per svolgere il mestiere del carbonaio era indispensabile il lavoro del boscaiolo, che doveva fornirgli la materia prima.

I boschi potevano essere demaniali, e quindi soggetti all’autorizzazione del Comune per essere utilizzati, di uso civico e quindi accessibili a tutti oppure potevano appartenere a privati cittadini, i quali decidevano di tagliarli per avere una quantità di legna anche per ottenere carbone, secondo le norme governative allora vigenti.

La presenza di numerosi boschi nel territorio di Gioia ha favorito da noi l’attività dei carbonai.

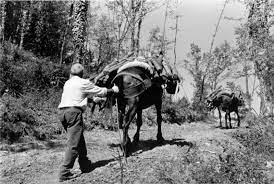

Una carbonia nella zona del Pollino. http://biagio.propato.org/la-carivunara-carbonaia-nellalta-valle-del-frido/

Svolgere l’attività di carbonaio era un mestiere che si tramandava di padre in figlio e si svolgeva in prossimità dei boschi, da cui si attingeva la materia prima per produrre il carbone, proprio per evitare la fatica e le spese per il trasporto della legna. Solo in alcuni casi la carbonaia era distante dai boschi, nel qual caso si utilizzavano gli asini, i muli o i cavalli per il trasporto della legna.

Le fasi più importanti erano: la palificazione, l’accatastamento della legna, la copertura e la combustione.

Si sceglieva una radura pianeggiante nel bosco, priva di vegetazione per impedire incendi, dove impiantare la carbonaia. Dopo aver spianato la base, una piazzuola circolare di varie dimensioni, adeguata alla quantità di legna da utilizzare, iniziava l’edificazione della carbonaia.

Intorno ad un’apertura centrale, detta camino, che serviva ad alimentare la combustione, si ponevano, in modo obliquo, sovrapposti e paralleli tra di loro, i pezzi di legna più grossi, fino ad arrivare alla parte esterna, ricoperta con tronchi più piccoli.

Si otteneva la forma di un cono con la punta rivolta verso l’alto, che assumeva la forma di un trullo o, meglio, di un vulcano, per la presenza di un’apertura nella parte superiore.

Una volta terminata la composizione di questa catasta di legna si ricoprivano le pareti laterali con vari strati di rami secchi, paglia e foglie secche delle piante; il tutto poi veniva ricoperto con della terra, per impedire che l’ossigeno, filtrando nell’interno, producesse una combustione a fiamma, con conseguente distruzione ed incenerimento del legname.

Per mettere in funzione la carbonaia si prendeva della brace, precedentemente ottenuta, e si introduceva dalla sommità del vulcano attraverso il camino che era stato preparato, insieme a pezzi di legno.

Si faceva accendere la brace sotto al camino e subito iniziava il lento processo di combustione di tutta la carbonaia. Si chiudeva il foro centrale con rametti, paglia e foglie e si ricopriva il tutto con terra.

Carbonaie a San Giovanni Rotondo

Dopo aver acceso la carbonaia dalla parte superiore (alcuni provvedevano ad accenderla da un’apertura inferiore); si praticavano dei piccoli fori laterali nella parte bassa, a seconda della direzione del vento, per fare arrivare un po’ di ossigeno all’interno per alimentare la combustione.

Siccome l’ossigeno è limitato non si ha una vera e propria combustione, ma una disidratazione per cui la legna si cuoce lentamente senza bruciare, con conseguente carbonizzazione della stessa.

A seconda della grandezza della carbonaia la stessa poteva ardere per dieci, venti o addirittura trenta giorni. Osservando come la carbonaia ardeva i fori potevano essere effettuati più in alto o più in basso.

La carbonaia veniva controllata anche di notte perché se la combustione da lenta diventava eccessiva poteva prendere fuoco e andavano sprecati non solo i quintali di legna utilizzata, ma anche il lavoro di un intero anno, oltre il mancato guadagno economico. Per questo motivo i carbonai in genere vivevano in baracche vicino alla carbonaia.

Traporto legna per una carbonaia

Quando il processo di carbonizzazione era terminato, e ci si accorgeva dal fumo bianco che lentamente si dissolveva, si smontava la carbonaia. Quando il carbone si era raffreddato si raccoglieva in sacchi di tela o di iuta e con carri trainati da animali veniva trasportato nei magazzini per essere venduto oppure alcuni commercianti passavano attraverso le strade dei paesi perché gli abitanti che ne erano sprovvisti ne facessero scorta per l’inverno.

Carbonaio era anche il venditore ambulante di carbone, che girava per i paesi con un carro carico di sacchi di carbone e carbonella che vendeva dopo averne misurato la quantità in stoppelli o mezzetti.

Il carbone e la carbonella, infatti, erano usati per i bracieri per riscaldare gli ambienti domestici e anche per riscaldare i ferri da stiro per la stiratura dell’abbigliamento e di lenzuola ed asciugamani.

Poiché durante le operazioni di pesatura e di travaso la polvere che si sollevava anneriva le mani e il volto dei carbonai, le mamme per far cessare i capricci e azioni cattive cercavano di intimorire i propri figli dicendo loro che se avessero continuato nei loro atteggiamenti sarebbe venuto l’uomo nero.

Tutti i membri della famiglia, anche i più piccini, erano coinvolti durante la preparazione e poi nell’insaccamento del prodotto.

Molti contadini producevano la carbonella per soddisfare le necessità della famiglia; la quantità eccedente la vendevano.

Mezzetto e stoppello per la vendita del carbone

Oggi il carbone, quando serve, si acquista nei grandi magazzini.

Svolgere il lavoro del carbonaio è un’attività molto dura e sporca, da svolgere con qualsiasi clima: pioggia, gelo, afa. Richiede molti sacrifici e si dorme poche ore di notte.

Sembra che la pratica di produzione del carbone risalga ai Fenici.

Anche a Gioia vi erano lavoratori che svolgevano il compito di carbonaio ed altri che andavano in giro per il paese a vendere carbone e carbonella. Un cittadino gioiese, in particolare, per la sua attività di venditore di carbone, veniva soprannominato Luchett u carvenarìjr, cioè Luca, il venditore di carboni.

In contrada Marchesana è ubicata una masseria, la cui costruzione risale al 1820 che oggi è sede di una cantina che produce il famoso vino Primitivo di Gioia del Colle.

Uno scorcio della Masseria Polvanera, antica abitazione di carbonai

La masseria, infatti, è stata acquistata dal signor Filippo Cassano, il quale ha dato al suo vino Primitivo la denominazione di Polvanera. Tale denominazione è dovuta al fatto che la masseria in origine era utilizzata per la produzione di carbone. La famiglia che era proprietaria della masseria veniva indicata con il soprannome dialettale Polvagnor, in italiano Polvere nera, a ricordo dell’antica tradizione di produrre in quella zona i carboni e della polvere nera che si sprigionava durante il processo di combustione e di insacchettamento dei carboni. La pelle, infatti, a contatto con la polvere del carbone, acquisiva una colorazione scura. Alcuni locali della vecchia masseria mostrano ancora i segni del rilascio di quella polvere nera anche sulle pareti di pietra della costruzione.

© È consentito l’utilizzo del contenuto di questo articolo per soli fini non commerciali, citando la fonte ed il nome dell’autore.

Boschi e lupi nel territorio di Gioia del Colle

4 Novembre 2022 Autore: Francesco Giannini

Categorie: Prodotti Locali, Storia, Territorio & Ambiente

Boschi sul Pollino, in Lucania

I Romani chiamarono la Basilicata con il nome di Lucania, da lucus, che significa bosco; infatti la Lucania costituiva il luogo da cui essi attingevano il materiale ligneo soprattutto per la costruzione delle navi.

Come riferiscono alcune fonti documentarie, il territorio del Comune di Gioia nei tempi passati era coperto di boschi che erano utilizzati dagli abitanti sia per procurarsi la legna per usi domestici, come mobili o per ottenere carbone sia per cacciare selvaggina e raccogliere frutti ed erbe di cui cibarsi. I boschi, inoltre, offrivano sicuri ed inaccessibili ricoveri ai briganti locali e a quelli provenienti dalla Basilicata.

La vecchia strada lastricata BA-TA passava per Monte Sannace, ma già dalla fine de 1100 non era più percorsa ed era stata abbandonata, per la nascita e lo sviluppo dell’abitato gioiese. Continua la Lettura

Antiche Chiese e Cappelle rurali nel territorio di Gioia

2 Ottobre 2022 Autore: Francesco Giannini

Categorie: Storia, Territorio & Ambiente, Turismo

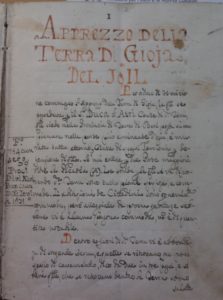

Apprezzo della Terra di Gioia del 1611

Nei secoli passati nel territorio di Gioia erano ubicate numerose Chiese e cappelle rurali, di molte delle quali non rimane che la denominazione, poiché sono andate distrutte o per opera di popoli invasori o per l’azione distruttrice del tempo.

Più numerose delle Chiese cittadine erano le Cappelle rurali perché, costruite accanto alle numerose masserie presenti sul nostro territorio, venivano utilizzate non solo dai proprietari, ma anche dai contadini, braccianti, pastori che facevano parte della forza lavoro delle estese proprietà latifondistiche, individui che abitavano quasi tutto l’anno in quelle grandi dimore rurali e che raramente tornavano in città, presi dai numerosi, continui ed incessanti impegni lavorativi in campagna.

Nell’Apprezzo della Terra di Gioia stilato nel 1611 dal tabulario Federico Pinto si dice: Sono in detta Terra devote ed onorevoli Chiese … e particolarmente vi è la Chiesa Maggiore nominata il Capitolo … Vi sono ancora in detta Terra due altre Chiese, una nominata Santa Maria della Grazia servita da Monaci Domenicani … L’altra Chiesa nominata di San Francesco servita da Frati conventuali … E fuori di detta Terra su una pianura vi sono tre Chiese, e cappelle antiche poste in diverse parti della campagna, che hanno del guasto di numero 300 e più, e per questa quantità ed antichità di Chiese dinota detta Terra essere stata di popolatissimo numero di gente, e di molta grandezza, che non è adesso.

Sicuramente il numero 300 è da attribuire ad un errore di trascrizione perché se così fosse stato, pur essendo in quei tempi il territorio gioiese più esteso di oggi, essendosi ridotto a causa delle usurpazioni operate dagli abitanti di Sammichele, Turi, Putignano e Noci, avvenute nei primi anni del Seicento, ci sarebbe stata una chiesa ogni 8 abitanti, mentre è ipotizzabile un numero di circa 30 Chiese, tenuto conto che nel 1611 si registravano a Gioia 526 fuochi, pari a circa 2630 abitanti.

Sia Padre Bonaventura da Lama che l’abate Francesco Paolo Losapio affermano che Gioia esisteva anteriormente all’anno 506 d.C. essendo stato il paese più volte distrutto e ricostruito. Continua la Lettura